神社を参拝するとき「二礼二拍手一礼(二拝二拍手一拝)」という作法がありますが、読み方や意味はわかりますか?

また、参拝の時には二礼二拍手一礼(二拝二拍手一拝)のどのタイミングで神様にお願いすればいいのでしょうか?

今回は神社の参拝の仕方についてわかりやすく解説します。

二礼二拍手一礼(二拝二拍手一拝)の読み方と意味は?

二礼二拍手一礼の読み方は 「にれいにはくしゅいちれい」です。

二拝二拍手一拝の読み方は 「にはいにはくしゅいっぱい」です。

両方とも、 神前で二度お辞儀をして、拍手を二回打ち、一度お辞儀をするという意味があり、神社の正式な参拝の作法といわれています。

「拝」と「礼」はどちらもお辞儀をすることですが、以下の違いがあります。

厳密には、お辞儀の角度が違う

厳密には、

「礼」は30度~45度のお辞儀

「拝」は90度のお辞儀

という意味の違いがあります。

言葉の意味が違いますが、一般的には参拝の仕方に違いはなく、90度の深いお辞儀をします。

どちらの言葉も神様を敬う気持ちに違いはありません。

神社によって呼び方が違う

東京大神宮や東京都神社庁、報道機関などは「二礼二拍手一礼」と呼びます。

伊勢神宮や靖国神社、神社本庁などは「二拝二拍手一拝」と呼びます。

神社の参拝はなぜ二礼二拍手一礼(二拝二拍手一拝)なの?

神社の参拝方法である二礼二拍手一礼は、明治時代の「神社祭式(じんじゃさいしき)」という書物が由来といわれています。

「神社祭式」とは、明治8年(1875年)に皇室の祭典や儀式を取り仕切る役所の一つである「式部寮(しきぶりょう)」が発行した書物です。

その中に、神職が行う作法として「再拝拍手(さいはいはくしゅ)」という記述があります。

「再拝」とは、深いお辞儀を2回する作法のことで、現在の「二礼」と同じではないかと考えられています。

その後、作法の改良が行われ、明治40年(1907年)に「神社祭式行事作法(じんじゃさいしきぎょうじさほう)」が制定されました。

この「神社祭式行事作法」も神職が行う作法で、

「再拝、二拍手、押し合わせ、祝詞奏上、押し合わせ、二拍手、再拝」

と、作法の手順が書かれています。

その後、祭事の円滑な進行などが考慮され、改訂が重ねられた結果、昭和23年(1948年)に現在の「二礼二拍手一礼」になりました。

このように、「二礼二拍手一礼」は昭和になってから行われるようになった作法で、古くから行われていたわけではありません。

※「二礼二拍手一礼」と「二拝二拍手一拝」は基本的に同じ意味になりますので、以降「二礼二拍手一礼」で説明をしていきます。

二礼・二拍手・一礼、それぞれの意味

二礼・二拍手・一礼、それぞれには以下のような意味があるといわれています。

二礼

2回深くお辞儀をすることです。

一度目のお辞儀は、挨拶でするお辞儀と同じ意味があり、二度目のお辞儀は、神様への敬意を表しているといわれています。

二拍手

2回拍手をすることです。

中国の歴史書「魏志倭人伝(ぎしわじんでん・3世紀末)」には、日本人は身分の高い人に敬意を表すために拍手をするという記述がありますが、そのときの回数は不明です。

人に対する拍手の習慣は平安時代に廃れたそうですが、神様を拝む時の作法として残り現在に至ると考えられています。

一礼

1回深くお辞儀をすることです。

お参りが済んだことに対するお辞儀です。

「失礼しました」

「ありがとうございました」

「よろしくお願いします」

などの意味があるといわれています。

以上、二礼二拍手一礼の説明になりますが、つぎのように例外の神社もあります。

二礼四拍手一礼(二拝四拍手一拝)

宇佐神宮

出雲大社(島根県)、宇佐神宮(大分県)、弥彦神社(新潟県)では「二礼四拍手一礼(にれいしはくしゅいちれい)」が正式な参拝方法とされています。

四拍手の意味や理由は、

「四季を表し、実りと繁栄を祈願している」という説

「東西南北(四方向)を守護する神に敬意を示している」という説

などがありますが、定かではありません。

八度拝八開手

伊勢神宮

伊勢神宮(三重県)では「八度拝八開手(はちどはいやひらで)」が正式な参拝方法とされています。

ただ、これは神職に限り、一般参拝客は「二拝二拍手一拝」で参拝します。

「八度拝八開手」は、

・立つ・座るを4回繰り返す(起拝)

・座った状態で拍手を8回する

・座った状態で一礼

・立つ・座るを4回繰り返す(起拝)

・座った状態で拍手を8回する

・座った状態で一礼

という作法です。

神職のみが行う特別な作法で、神を限りなく讃えることを表すそうです。

関連:【伊勢神宮】内宮と外宮の違いとは?お参りの順番、移動距離は?

二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)のやり方とは?

神前に前に進み出たあとは、以下の手順で参拝をします。

① お賽銭を入れる

賽銭箱の前で一礼し、お賽銭を入れます。

お賽銭は賽銭箱に投げるように入れるのではなく、賽銭箱に置くつもりで静かに優しく入れましょう。

② 鈴を鳴らす

鈴を鳴らすことで邪気を払い、心を整えることができます。

また、鈴の音で神様をお招きしたり、神様に参拝者の存在をお知らせするともいわれています。

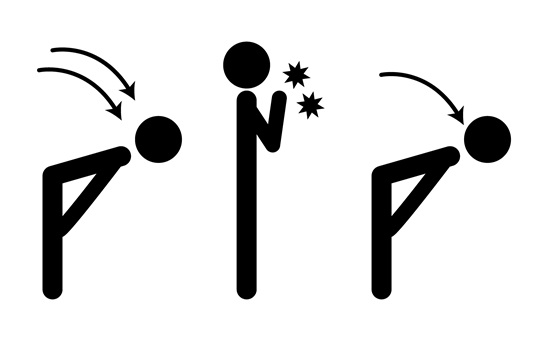

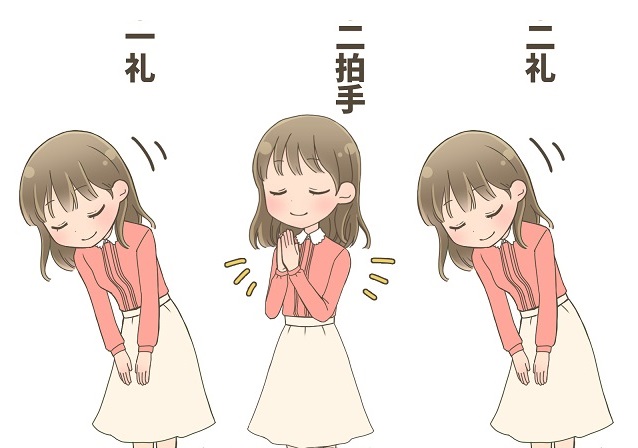

③ 二礼

90度の深いお辞儀を2回繰り返します。

深いお辞儀は神様への敬意と感謝を表しています。

④ 二拍手

両手を胸の高さで合わせ、少し右手を下にずらし、2回拍手をします。

少し右手を下にずらすのは、右手を人間、左手を神様と考え、人間が一歩下がっていることを表現しています。

拍手は、音で邪気を払い、神様に対して心から敬意を払う意味があり、拍手を打つことで、神様と人間が一体となると考えられています。

⑤ ずらした右手を戻し両手を揃える

右手を元に戻して両手を揃えることで、神様の力を得られたり、神様に心を込めて祈ることができるそうです。

⑥ 両手を下して、一礼

両手を身体の横に下ろして、90度の深いお辞儀を1回します。

お願いのタイミング

お願いをするタイミングについては明確なルールはなく、いろいろな考え方があるようです。

お賽銭を入れる時

二拝二拍手一拝は神様に敬意を示す作法なので、作法の最中にお願い事をしてはいけないという考え方があります。

作法の前、お賽銭に願いを込めて賽銭箱に入れます。

二拝二拍手一拝の前

お賽銭を入れた後、二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)の作法に入る前にお願い事をして、作法に集中します。

二拍手が終わった時

二拍手の2回目が終わって右手を下にずらしている状態でお願い事をします。

二拍手の後に両手を揃えた時

二拍手の2回目が終わって右手を戻して両手を揃えた状態の時にお願い事をします。

最後の一拝の直前

最後の一拝(一礼)の直前にお願い事をします。

両手を身体の横に下ろしている状態のときです。

すべて終わった後

すべての作法を一通り終わらせてからお願い事をします。

参拝者が多く、自分の後ろにも人が並んでいる場合は、その場から少し移動してお願い事をしても良いです。

このように、 お願いのタイミングには、特に決まりはありません。

それでは、どうすればいいかわからないので、一般的にどのようなタイミングで行われているかというと、 二拍手の後に両手を揃えた時に合掌の状態にして、お願い事をする人が多いです。

神様を敬う気持ちを忘れずに、頭を下げてお願い事をすると失礼にならないといわれています。

二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)がどういうものかわかりましたね。

ただし、大切なのは神様への敬意と感謝を表すことなので、作法を間違えたり、拍手がうまく鳴らなくても気にしなくて良いそうです。

作法の正しさよりも、神様に対する敬意と感謝の気持ちのほうが大事ということですね!

関連:初詣の期間はいつからいつまで?その意味とは?神社とお寺どちらがいい?参拝の作法

関連:「神社」と「お寺」の参拝方法の違いとは?はしごするのは良くない?

関連:意外と知らないおみくじの順位。待ち人の意味は?凶は持ち帰る・結ぶ?

関連:賽銭の意味とは?いくらがいいの?縁起のいい金額、悪い金額

関連:「絵馬」の意味と由来とは?正しい絵馬の書き方 見本と例文

コメント