日本の祝日の中には、季節の節目をである「春分の日」と「秋分の日」という日があります。

お彼岸の中日(ちゅうにち)ともなる祝日ですが、そもそも春分と秋分とはどのような意味があり、今年はいつなのでしょうか?

また、春分の日・秋分の日の日付は毎年変わりますがそれはなぜなのでしょうか?

これまでとこれからの春分の日と秋分の日がいつなのか日付を一覧にしてみました!

春分の日の意味とは?

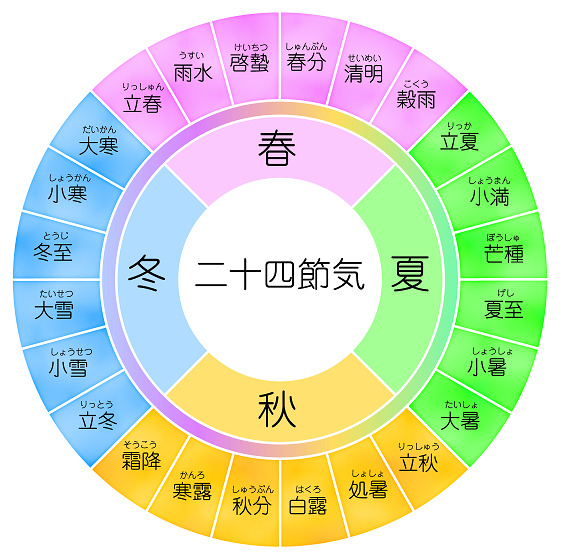

日本では、暦の上で季節の区分法として二十四節気(にじゅうしせっき)というものが用いられています。

二十四節気は一年間を24等分したものです。

もともとは中国で使われていた季節の区分法で、日本では江戸時代ごろに暦に取り入れられました。

二十四節気は立春から始まります。

「春分」は立春から数えて4番目の節目で昼と夜の長さがほぼ等しくなる日とされています。

(厳密に言うと様々な理由から昼の方が若干長いそうです。)

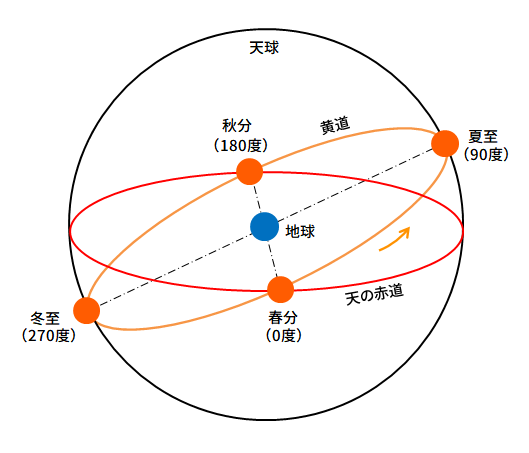

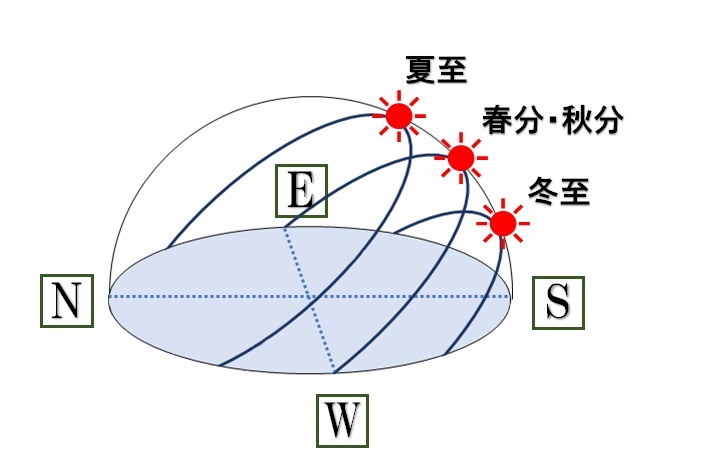

「春分の日」は太陽の通り道である黄道(おうどう・こうどう)と、天の赤道の交点「春分点」を太陽が通過した日の事をいいます。

天球(春分)

太陽の動きを基準にしているため春分点を通過する日付はその年によって違います。

通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日が春分の日となります。

季節の節目の日でもあり、この日を境に昼が少しずつ長くなり、夜が少しずつ短くなります。

春分の日は明治12年(1979年)から昭和23年(1948年)までは「春季皇霊祭」という祭日で、歴代天皇・皇后・皇親を祭る儀式を行っていました。

その後、昭和23年(1948年)に「国民の祝日に関する法律」によって「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨として「春分の日」という祝日になりました。

関連:【2024年】春分の日はいつ?由来と意味とは?食べ物とやることとは?春分の日一覧

春分の日2024年はいつ?

2024年の春分の日は3月20日(水)です。

秋分の日の意味とは?

「秋分」は立春から数えて16番目の節目で昼と夜の長さがほぼ等しくなる日です。

(こちらも春分の日と同じように厳密には様々な理由から昼の方が若干長いそうです。)

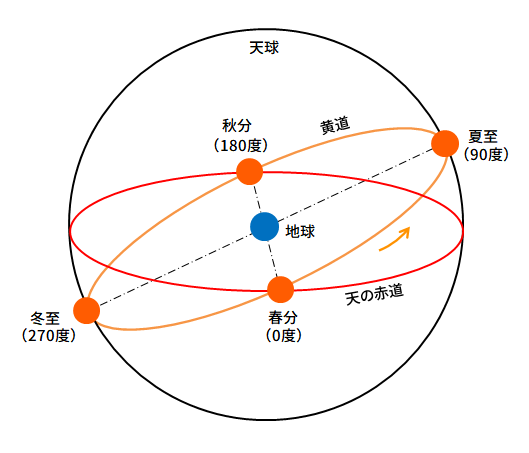

「秋分の日」は太陽の通り道である黄道と、天の赤道の交点「秋分点」を太陽が通過した日の事をいいます。

天球(秋分)

太陽の動きを基準にしているため春分点を通過する日付はその年によって違います。

通例、9月22日から9月23日ごろのいずれか1日が秋分の日となります。

季節の節目の日でもあり、この日を境に昼が少しずつ短くなり、夜が少しずつ長くなります。

秋分の日は明治11年(1871年)から昭和22年(1947年)までは「秋季皇霊祭」という祭日で、歴代の天皇・皇后・皇親を祭る儀式が行われてきました。

その後、昭和23年(1948年)に「国民の祝日に関する法律」によって「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨として「秋分の日」という祝日になりました。

春分の日・秋分の日と同じような季節の節目に二十四節気の「夏至(げし)」と「冬至(とうじ)」があります。

夏至は昼間の時間が最も長い日で、毎年6月21日ごろです。

冬至は夜間の時間が最も長い日で、毎年12月22日ごろです。

そして、春分・秋分・夏至・冬至の4つをまとめて「二至二分(にしにぶん)」といいます。

天文学的にはこの二至二分(にしにぶん)を基準にして、春夏秋冬の季節を区別しています。

関連:【2024年】秋分の日はいつ?由来と意味とは?食べ物とやることは?秋分の日一覧

関連:四季(春夏秋冬)の期間はいつからいつまで?季節の区切り方とは?

秋分の日2024年はいつ?

2024年の秋分の日は9月22日(日)です。

春分の日・秋分の日 日付一覧

春分の日と秋分の日は、国立天文台が決めた計算式によって算出されます。

それを参考に閣議決定され、前年の2月1日に、官報(かんぽう)に掲載されることによって、正式決定となります。

しかし、春分の日・秋分の日は、黄道と天の赤道の「春分点」「秋分点」を交点を太陽が通過した日の事をいうため、計算で予測することができます。

ということで、春分の日と秋分の日の日付を一覧にしてみました。

以下、2000年~2033年までの春分の日・秋分の日の日付一覧です。

(※天体の運行状況は常に変化しているので、必ずしも予測通りになるとは限りません)

| 西暦 | 春分日 | 秋分日 |

| 2000年 | 3月20日(月) | 9月23日(土) |

| 2001年 | 3月20日(火) | 9月23日(日) |

| 2002年 | 3月21日(木) | 9月23日(月) |

| 2003年 | 3月21日(金) | 9月23日(火) |

| 2004年 | 3月20日(土) | 9月23日(木) |

| 2005年 | 3月20日(日) | 9月23日(金) |

| 2006年 | 3月21日(火) | 9月23日(土) |

| 2007年 | 3月21日(水) | 9月23日(日) |

| 2008年 | 3月20日(木) | 9月23日(火) |

| 2009年 | 3月20日(金) | 9月23日(火) |

| 2010年 | 3月21日(日) | 9月23日(木) |

| 2011年 | 3月21日(月) | 9月23日(金) |

| 2012年 | 3月20日(火) | 9月22日(土) |

| 2013年 | 3月20日(水) | 9月23日(月) |

| 2014年 | 3月21日(金) | 9月23日(火) |

| 2015年 | 3月21日(土) | 9月23日(水) |

| 2016年 | 3月20日(日) | 9月22日(木) |

| 2017年 | 3月20日(月) | 9月23日(土) |

| 2018年 | 3月21日(水) | 9月23日(日) |

| 2019年 | 3月21日(木) | 9月23日(月) |

| 2020年 | 3月20日(金) | 9月22日(火) |

| 2021年 | 3月20日(土) | 9月23日(木) |

| 2022年 | 3月21日(月) | 9月23日(金) |

| 2023年 | 3月21日(火) | 9月23日(土) |

| 2024年 | 3月20日(水) | 9月22日(日) |

| 2025年 | 3月20日(木) | 9月23日(火) |

| 2026年 | 3月20日(金) | 9月23日(水) |

| 2027年 | 3月21日(日) | 9月23日(木) |

| 2028年 | 3月20日(月) | 9月22日(金) |

| 2029年 | 3月20日(火) | 9月23日(日) |

| 2030年 | 3月20日(水) | 9月23日(月) |

| 2031年 | 3月21日(金) | 9月23日(火) |

| 2032年 | 3月20日(土) | 9月22日(水) |

| 2033年 | 3月20日(日) | 9月23日(金) |

春分・秋分の時期になぜ先祖供養をするのか?

春分・秋分の時期には「お彼岸(ひがん)」といって、先祖供養することはご存知ですよね?

それはどうしてでしょうか?

彼岸とは、春と秋の2回あり、春分の日と秋分の日を中日(ちゅうにち)とし、前後それぞれ3日間を合わせた7日間のことを指します。

最初の日を「彼岸入り(ひがんいり)・彼岸の入り(ひがんのいり)」

最後の日を「彼岸明け(ひがんあけ)・彼岸の明け(ひがんのあけ)」

といいます。

まとめると以下のとおりになります。

お彼岸の日程

| 日目 | 日程 |

| 1日目 | 彼岸入り・彼岸の入り |

| 2日目 | |

| 3日目 | |

| 4日目 | 春分の日・秋分の日(中日) |

| 5日目 | |

| 6日目 | |

| 7日目 | 彼岸明け・彼岸の明け |

もともと農村部では、春分の頃に豊作を祈願し、秋分の頃に豊作に感謝をする自然信仰があったことから、山の神様である祖先の霊を春分の時期に山から里に迎え、秋分の時期に里から山へ送る儀式が行われていたそうです。

その後、日本に仏教が浸透すると、真西に極楽浄土があるという仏教の考えにより、彼岸である春分・秋分の時期は太陽が真東から昇って真西へ沈むことから、此岸(この世)と彼岸(極楽浄土・あの世)が通じやすくなると考えられ、先祖供養をするようになったといわれています。

「春分の日」「秋分の日」がどのような日かわかりましたね。

「自然をたたえ、生物をいつくしむ」また「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」という祝日の趣旨を尊びながら、四季がある日本だからこそ季節の節目を大事にして過ごしたいですね。

関連:【2024年】お彼岸はいつ?お彼岸の意味とお盆との違いについて

関連:お彼岸の意味とは?何をするの?お供えの「おはぎ」と「ぼたもち」の違い

関連:お墓参りはいつ行けばいいの?時期や服装、マナーについて

コメント