japanculture– Author –

-

冬の言葉・ことわざ・慣用句・四字熟語 一覧

日本には春夏秋冬があり、その季節を感じさせる言葉がたくさんありますよね 「冬」を連想させる言葉やことわざ、慣用句、四字熟語にはどのようなものがあるのでしょうか? 一覧にしてご紹介します。 「冬」を連想させる言葉一覧 冬将軍 読み方:ふゆ... -

【ブラックフライデー】意味と由来とは?日本はいつから始まった?

ハロウィンが終わり、そろそろクリスマス準備を始めましょうか、という頃、「ブラックフライデー」という言葉を見聞きすることが増えましたよね。 「ブラックフライデー」の意味や由来とはなんなのでしょう? なぜ「ブラックフライデー」と呼ぶのでしょう... -

【カイロの歴史】カイロの漢字と意味とは?使い捨てカイロを使っているのは日本だけ?

寒い季節に欠かせないアイテム「カイロ」 使い捨てカイロを日常的に使っている人も多いと思います。 「カイロ」とカタカナ表記が一般的ですが、漢字ではどう書き、どんな意味があるのでしょうか? 使い捨てカイロを使っているのは日本だけということですが... -

【お願い事の四字熟語】神社やお寺でのお願い事で使える四字熟語一覧

神社やお寺のお守りには「合格祈願」や「病気平癒」など四字熟語が書かれているものが多いですよね。 また、絵馬に自分の願いを書くときも、四字熟語で書くことがあります。 お願い事を「〇〇しますように」ではなく、四字熟語にすることに、なにか意味が... -

【笑点】歴代メンバー・司会者・座布団運び一覧!座布団10枚の賞品一覧!

日曜日夕方のご長寿番組といえば「笑点」ですよね。 出演者が大喜利を繰り広げ、多くの人を笑わせて楽しませてくれる知らない人はいないというくらい有名な番組です。 そんな「笑点」には、これまでどんな出演者がいたのでしょうか? 笑点歴代メンバー・司... -

災害に関する言い伝えやことわざまとめ

災害は、いつ起こるかわからないものですよね。 私たちの祖先は、大昔から数えきれないほど多くの災害に遭ってきました。 そして、子孫たちがなるべく被害に遭わないように、被害が少なくて済むようにと、災害に関する言い伝えやことわざを残してくれてい... -

【はじめてのお遍路】一番札所 霊山寺で何をする?【四国八十八ヶ所】

はじめて四国八十八ヶ所を巡る時、何をしたら良いのかわかりませんよね。 今回は、一番札所の霊山寺でやることを順番にわかりやすく解説いたします。 四国八十八ヶ所とは? 読み方は「しこくはちじゅうはっかしょ」です。 「四国八十八箇所」と表記するこ... -

【大河ドラマ】歴代視聴率ランキング ベスト・ワースト10!主演男優・女優の年齢一覧

NHKの「大河ドラマ」はこれまでに数多くの作品を放送してきました。 描いている時代は平安時代~昭和までと幅広く、豪華な衣装やセット、キャスティングなどで多くの視聴者が楽しんできたことでしょう。 多種多様な作品がある大河ドラマですが、歴代視聴率... -

蛙化現象・蛇化現象・キング化現象・猫化現象の由来とは?〇〇現象一覧と面白い例

蛙化現象・蛇化現象・キング化現象・猫化現象など、世の中にはたくさんの「〇〇現象」があります。 そして、それぞれに由来があり、使う場面があります。 今回は、「〇〇現象」の読み方や由来、使う場面の面白い例などをご紹介します。 蛙化現象 読み方... -

「仏の顔も三度まで」の意味と由来とは?4回目はどうなる?使い方の例文

「仏の顔も三度まで」という言葉、誰もが一度は聞いたことがありますよね。 「三度までなら、仏様は許してくれるのかな?」と考えると「4回目はどうなる?」のという疑問が生まれませんか? 「仏の顔も三度まで」の意味と由来、4回目はどうなるのかを解説... -

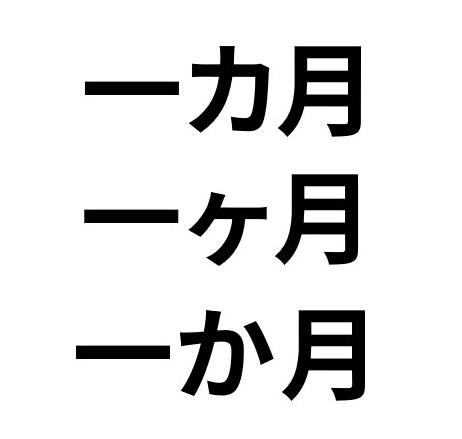

「一カ月」「一ヶ月」「一か月」の違いとは?どれが正しい?

「いっかげつ」を漢字に変換する場合、「一カ月」「一ヶ月」「一か月」という候補ができますよね。 どれが正しい「いっかげつ」なのでしょうか? 「一カ月」「一ヶ月」「一か月」の違いや、どれが正しいのかについてわかりやすく解説します。 一カ... -

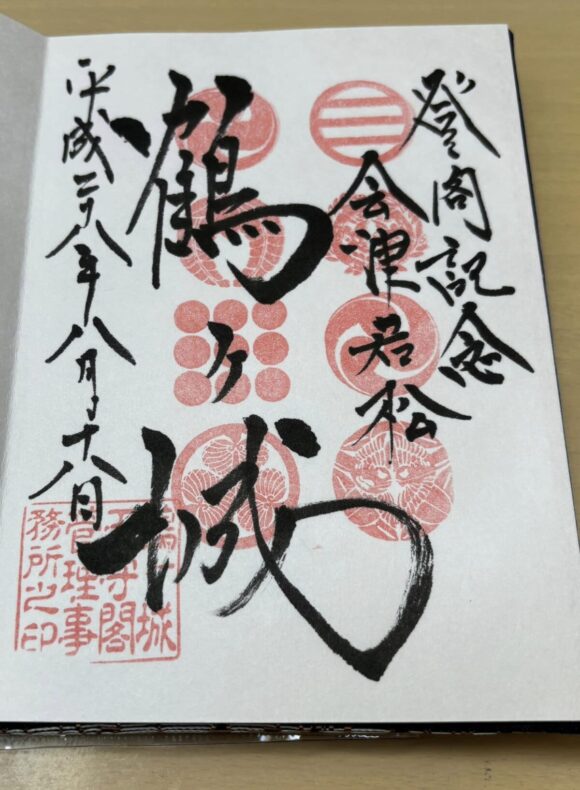

御城印とは?御朱印と分けるべき?御城印帳はどこで買える?

神社やお寺を参拝したとき「御朱印」をいただく人が多いですが、最近、御朱印とよく似た「御城印」がブームになっていることをご存知ですか? 御城印とは一体どのようなものなのでしょうか? また、御朱印と御城印とで分けるべきなのでしょうか? 「御城印...