神道– category –

-

十日戎の由来とは?笹や熊手を飾る意味と飾り方は?処分はどうするの?

年が明けると「十日戎」がニュースなどで取り上げられます。 「十日戎」といえば、兵庫県西宮神社で行われる「福男」を決めるイベントを思い出す人も多いのではないでしょうか? 「福男」を決めるために大勢の人が全力疾走してゴールを目指すイベントは、... -

「おかめ」と「ひょっとこ」のお面や踊りの由来や意味とは。関係は?夫婦なの?

ふくよかな女性のお面「おかめ」と、口をすぼめている男性のお面「ひょっとこ」 どちらも怖い表情ではなく、笑っているような、笑わせているような表情ですよね。 そんな「おかめ」と「ひょっとこ」は対で扱われることが多いのですが、夫婦なのでしょうか... -

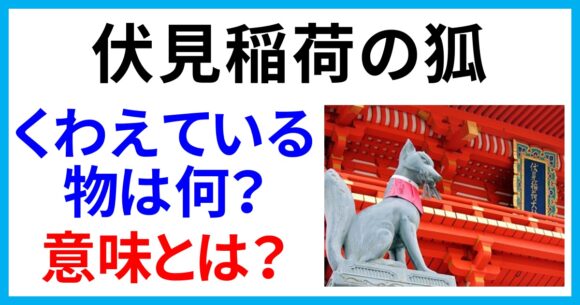

伏見稲荷大社の狐がくわえているものは何?その意味とは?

京都にある伏見稲荷大社の境内では、たくさんの狐を見かけますよね。 この狐は他の神社でいうところの狛犬(こまいぬ・想像上の生き物で獅子や犬に似ている)と同じように鎮座されているものです。 その狐をよく見ると、くわえているものがいろいろあるこ... -

えびす講の意味や由来とは?2026年はいつ?どんな行事なの?

「えびす講」という行事があるのをご存知ですか? 日本各地で行われている行事で、もしかしたらあなたがお住いの地域でも行われているかもしれません。 「えびす講」の意味や由来、どのような行事なのか、今年はいつ行われるのか、などについてわかりやす... -

「放生会」の読み方と意味、由来とは?どんなお祭りなの?2026年の日程はいつ?

日本に数あるお祭りの中に「放生会」というものがあります。 1000年以上の歴史あるお祭りなのですが、どのようなお祭りなのでしょうか? 今回は「放生会」についてわかりやすく解説します。 2026年の開催日や期間も載せていますので、お近くにお住いの方は... -

神無月に出雲大社に神様が集まるのはなぜ?神社の参拝は無意味?

「神無月には神様が出雲大社に集まる」という話があります。 日本にはたくさんの神様がいらっしゃいますが、その神様が一斉に出雲大社に集まると言われているのはなぜでしょうか? その間、出雲大社以外の神社は神様がいないから、参拝しても無意味なの?... -

鳥居の意味と起源、歴史とは?色・種類・形状・数・大きさ・材質の違いと意味

神社仏閣を訪れると、入り口に鳥居が建っています。 朱色の鳥居、石で作られた白っぽい鳥居、見慣れない形をした鳥居などなど、鳥居の形状や色、数、大きさは、神社仏閣によってさまざまですが、どういう意味があるのでしょうか? 今回は、鳥居の意味と起... -

お守りの処分の仕方!返納の期限、場所、金額は?郵送や自宅でも処分できます!

みなさん、お守りの処分をどのようにしていますか? 「合格祈願のために」「家内安全のために」と、お守りを求める方は多いと思いますが、そのお守りをいつまで持ち続けるのか、またどのように処分するのかご存知でしょうか? 今回は、そんな疑問について... -

伏見稲荷大社の鳥居の数は?歴史や意味とは?お値段はいくら?

京都の伏見稲荷大社にはたくさんの鳥居があります。 伏見稲荷大社の鳥居の中でも有名な「千本鳥居」はトンネルのように鳥居が並び、多くの人が訪れる観光スポットになっていますよね。 ところで、伏見稲荷大社の鳥居の数がどれだけあるかご存知ですか? 今... -

神輿(みこし)を担ぐ意味とは?ワッショイ、エッサ、ソイヤの由来

お祭りのシーズンになると神輿を威勢担ぎ町内を練り歩く姿をよく見かけますよね。 ふんどしや法被(はっぴ)姿の男性が担ぐ神輿や、女性だけの神輿、子どもたちが担ぐ神輿などがあり、担ぎ方も地域によってさまざまです。 地域によっては、神輿同士をぶつ... -

「古事記」と「日本書紀」を簡単に解説します!7つの違いと2つの共通点

歴史の授業で「古事記」と「日本書紀」について勉強したことを覚えていますか? どちらも歴史書であり、同じ時代に作られたものなので、混同してしまう人も多いかもしれません。 では、どこが違うのか、また共通点はあるのかという疑問が生じるはずです。 ... -

「二の午」「三の午」の意味と読み方は?2026年はいつ?

私たちは普段、数字の書かれたカレンダーを使っていますが、十二支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)を使って日付を表すことがあります。 例えば、うなぎを食べる日として有名な「土用の丑の日」には「丑(うし)」が使われていますね。 「二の午」「三の午」に...