暦(カレンダー)には日付や曜日以外にも、暦注というものが記載されていますが、その中に干支(えと)があり、運勢を占うことに使用されています。

運勢といえば、金運を気にされる方も多いと思うのですが、今回は干支の中で金運がアップするといわれている「己巳の日」についてご紹介します。

「己巳の日」と同じく金運がアップするといわれている「一粒万倍日」とどっちがいいのでしょう?

2025年のカレンダーも載せているので、参考になさってくださいね!

「己巳の日」とは?

「己巳の日」の読み方は「つちのとみのひ」です。

己巳(つちのとみ)は干支(えと)のひとつです。

干支は、十干十二支(じっかんじゅうにし)ともいいます。

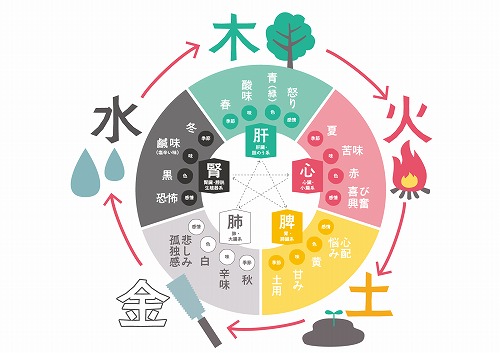

十干十二支の十干(じっかん)は五行思想(ごぎょうしそう)の考えである木、火、土、金、水の五元素を、陰陽思想(いんようしそう)の「陽」である兄(え)と「陰」である弟(と)に分けたもので以下の表のようになります。

| 十干 | 読み |

| 甲 (こう) |

五行思想では「木」、陰陽思想では「兄」で「きのえ」といいます |

| 乙 (おつ) |

五行思想では「木」、陰陽思想では「弟」で「きのと」といいます |

| 丙 (へい) |

五行思想では「火」、陰陽思想では「兄」で「ひのえ」といいます |

| 丁 (てい) |

五行思想では「火」、陰陽思想では「弟」で「ひのと」といいます |

| 戊 (ぼ) |

五行思想では「土」、陰陽思想では「兄」で「つちのえ」といいます |

| 己 (き) |

五行思想では「土」、陰陽思想では「弟」で「つちのと」といいます |

| 庚 (こう) |

五行思想では「金」、陰陽思想では「兄」で「かのえ」といいます |

| 辛 (しん) |

五行思想では「金」、陰陽思想では「弟」で「かのと」といいます |

| 壬 (じん) |

五行思想では「水」、陰陽思想では「兄」で「みずのえ」といいます |

| 癸 (き) |

五行思想では「水」、陰陽思想では「弟」で「みずのと」といいます |

関連:陰陽五行説を簡単にわかりやすく解説します!陰陽五行説の意味や由来とは?

五行思想では、

●木は火を生み

●火は土を生み

●土は金を生み

●金は水を生み

●水は木を生む

と考えられています。

つまり、十干の 「己(き・つちのと)」は金を生む性質があるということになります。

次に十干十二支の十二支(じゅうにし)は、皆さんご存知の年賀状や生まれ年などで使われる以下の12種類のことです。

子(ね)

丑(うし)

寅(とら)

卯(う)

辰(たつ)

巳(み)

午(うま)

未(ひつじ)

申(さる)

酉(とり)

戌(いぬ)

亥(い)

私たちは普段これらを干支(えと)と呼んでいますが、正確には十二支と呼びます。

そして、 巳(み)は蛇(へび)のことです。

十二支は、年月日や時間などを表す際に用いられます。

例えば、生まれ年に当てはめた場合、年男・年女といい、12年に一度巡ってきますよね。

日に当てはめると、12日に一度巡ってきます。

つまり、 「巳の日」は12日ごとに巡ってくることになるのです。

※巳の日がどのような日なのかは後ほどご紹介します。

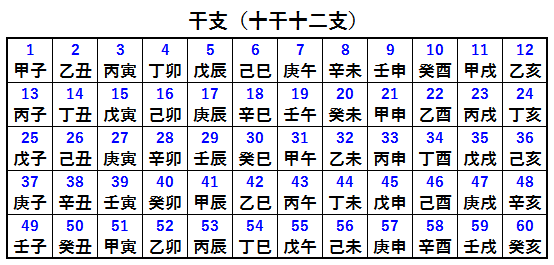

そして、十干と十二支を組み合わせたものを干支といい、以下の表のように60で一巡します。

1番目「甲子(きのえね)」

2番目「乙丑(きのとうし)」・・・と続き、

6番目が「己巳(つちのとみ)」です。

そして60番目が「癸亥(みずのとい)」で一巡します。

干支は、暦(年月日)などを表す際に用いられますが、年に当てはめると60年、日に当てはめると60日で一巡することになります。

つまり、 「己巳の日」は60日ごとに巡ってくるということになります。

関連:「十二支」と「月・時刻・方位」の関係とは?十二支で表すとどうなるの?

関連:【2025年】年男・年女は何歳?厄年と重なるとどうなる?年男・年女がやるべきこととは?

己巳の日とはどんな日?「己巳の日」の意味

「巳」は蛇のことで、蛇は弁財天(べんざいてん)の化身、または使いです。

弁財天は芸術と財運の神様といわれており、12日に一度巡ってくる 「巳の日」にお金に関する願い事をすれば、使いの蛇が弁財天に願いを届けてくれるので金運が上がるといわれています。

蛇の抜け殻を財布に入れると金運がアップするといわれているのはそのためです。

そして、60日に一度巡ってくる「己巳の日」は、弁財天の縁日(えんにち)で、さらに縁起が良く金運が上がるといわれています。

縁日とは、神仏に由来のある日、神仏の世界とこの世の縁がある日という意味です。

詳細は以下のリンク先を御覧ください。

関連:【縁日一覧】本当の「縁日」の意味とは?「縁日」と「お祭り」の違い

また、すでに説明したとおり、五行思想で「己」は土の運気を持ち、土は金を生むといわれています。

つまり、 「巳(み)の日」は金運がアップするのはもちろんですが、己(つちのと)の日が重なる「己巳(つちのとみ)の日」は土の運気が加わるため、金運はさらにアップし大きな御利益を期待できるのです。

己巳の日にやるといいこと

弁財天は芸術と財運だけではなく、商売繁盛や学問の神様ともいわれています。

ですので、芸術や財運に関することだけではなく、商売や学問に関することもやるといいですよ。

己巳の日にやるといいことは・・・

- 宝くじの購入

- 財布を新調する

- 新しい財布を使い始める

- 音楽やアートなど芸術に触れる

- 新しい趣味をスタートする

- 資格試験の勉強を始める

- 開業する

- 起業する

己巳の日にやってはいけないこと

「己巳の日」は縁起が良く金運が上がるといわれていますが、やってはいけないこともあります。

- 婚姻に関すること

結納、結婚式、入籍など、婚姻に関することはやってはいけません。

これは、弁財天が女性の神様で嫉妬深いからだといわれています。

- 大きな買い物、無計画な買い物

大きな買い物や無計画な買い物は金運を下げるといわれています。

- お金の貸し借り

「己巳の日」にお金を貸すと戻ってこない、借りると人間関係が悪化するといわれています。

また、ローンを組むと返済が滞るともいわれており、避けたほうが良いです。

【2025年】「己巳の日」カレンダー!

2025年の巳の日(赤文字は己巳の日)は以下の通りです。

| 月 | 日にち |

| 1月 | 12日(日)、24日(金) |

| 2月 | 5日(水)、17日(月) |

| 3月 | 1日(土)、13日(木)、25日(火) |

| 4月 | 6日(日)、18日(金)、30日(水) |

| 5月 | 12日(月)、24日(土) |

| 6月 | 5日(木)、17日(火)、29日(日) |

| 7月 | 11日(金)、23日(水) |

| 8月 | 4日(月)、16日(土)、28日(木) |

| 9月 | 9日(火)、21日(日) |

| 10月 | 3日(金)、15日(水)、27日(月) |

| 11月 | 8日(土)、20日(木) |

| 12月 | 2日(火)、14日(日)、26日(金) |

よって、2025年の己巳の日は、

●3月1日(土)

●4月30日(水)

●6月29日(日)

●8月28日(木)

●10月27日(月)

●12月26日(金)

になります。

己巳の日は、巳の日よりもさらに大きなご利益を期待できますよ!

銭洗い(ぜにあらい)・種銭(たねせん)って何?

「銭洗い(ぜにあらい)」とは、一万円札を洗って清めることです。

己巳の日に新札の一万円札を洗って財布に入れます。

このとき、弁財天や白蛇を祀(まつ)っている神社で洗うとより効果があるといわれています。

銭洗いが出来る神社では、銭洗いに用いるためのザルやカゴが準備されていますので、そこに一万円札を入れて、水をかけて洗い清めます。

水でジャブジャブ洗うのではなく、一万円札の端っこの方を少し濡らすだけでいいようですよ。

また、金銭的に一万円が準備できない・・・という場合は、その時自分が準備できるお札や硬貨でもいいそうです。

銭洗いで洗い清めたお金を「種銭(たねせん)」といいます。

種銭は使うためのお金ではなく、財布の中に常に入れておくものです。

お金は寂しがり屋なので、種銭を入れておくと仲間を呼んでくれるので、お金が貯まりやすくなるといわれています。

一粒万倍日とどっちがいい?

読み方は「いちりゅうまんばいび」です。

一粒(ひとつぶ)の籾(もみ)が稲穂のように万倍にも増えるといわれる吉日で、この日に始めた事は何倍にも増えるとされており、

- 種まき

- 銀行口座開設

- 宝くじの購入

- 結婚

- 開店、開業

など、何事を始めるにも良い日とされています。

ただし、「苦労の種が万倍になる」ということで、借金や人から物を借りることに関しては凶とされています。

己巳の日と一粒万倍日のどっちがいいのかは、決められません。

どちらも良い日ですが、やるといいこととやってはいけないことが異なるので、用途によって使い分けると良いでしょう。

たとえば、婚姻に関することは己巳の日はやってはいけませんが、一粒万倍日は良い日です。

金運に関することだけでいうと、己巳の日は60日(二か月)に一度しか巡ってこなくて、一粒万倍日は一か月に4回~8回ほどあります。

そのため、日数の少ない己巳の日のほうが、より金運アップの効果が高い日とされているようです。

また、己巳の日と一粒万倍日が重なる日は金運のパワーが最高に高まる日といわれています。

2025年の一粒万倍日は下記のとおりです。

| 月 | 日にち |

| 1月 | 7日(火)、10日(金)、19日(日)、22日(水)、31日(金) |

| 2月 | 6日(木)、13日(木)、18日(火)、25日(火) |

| 3月 | 2日(日)、5日(水)、10日(月)、17日(月)、22日(土)、29日(土) |

| 4月 | 3日(木)、4日(金)、13日(日)、16日(水)、25日(金)、28日(月) |

| 5月 | 10日(土)、11日(日)、22日(木)、23日(金) |

| 6月 | 3日(火)、4日(水)、5日(木)、6日(金)、17日(火)、18日(水)、29日(日)、30日(月) |

| 7月 | 12日(土)、15日(火)、24日(木)、27日(日) |

| 8月 | 5日(火)、11日(月)、18日(月)、23日(土)、30日(土) |

| 9月 | 4日(木)、7日(日)、12日(金)、19日(金)、24日(水) |

| 10月 | 1日(水)、6日(月)、16日(木)、19日(日)、28日(火)、31日(金) |

| 11月 | 12日(水)、13日(木)、24日(月)、25日(火) |

| 12月 | 6日(土)、8日(月)、9日(火)、20日(土)、21日(日) |

関連:「天赦日」と「一粒万倍日」とは?2025年一番縁起の良い日はいつ?

2025年の己巳の日と一粒万倍日が重なる日は、6月29日(日)です。

不成就日と重なるとどうなる?

ほかに、「不成就日」という凶日があります。

この日は何事も成就しない日、悪い結果だけを招く日という意味があり、結婚や開店、引っ越し、契約、願い事など、色々なことが凶となっていて、なにかを始めるには適さない日とされています。

凶日と吉日が重なる場合、「凶日が吉日の力を消してしまうので、凶日になる」または「凶日のパワーをより強めてしまう」という考えがあります。

しかし、一方「凶日を吉日が打ち消し、吉日となる」という考え方もあります。

考え方は人それぞれということになりますが、己巳の日に「やるといいこと」といわれていることは避けたほうが無難かもしれません。

2025年の不成就日は以下のとおりです。

| 月 | 日にち |

| 1月 | 5日(日)、13日(月)、21日(火)、31日(金) |

| 2月 | 8日(土)、16日(日)、24日(月) |

| 3月 | 1日(土)、9日(日)、17日(月)、25日(火)、29日(土) |

| 4月 | 6日(日)、14日(月)、22日(火) |

| 5月 | 1日(木)、9日(金)、17日(土)、25日(日)、31日(土) |

| 6月 | 8日(日)、16日(月)、24日(火)、30日(月) |

| 7月 | 8日(火)、16日(水)、24日(木)、30日(水) |

| 8月 | 7日(木)、15日(金)、25日(月) |

| 9月 | 2日(火)、10日(水)、18日(木)、23日(火) |

| 10月 | 1日(水)、9日(木)、17日(金)、21日(火)、29日(水) |

| 11月 | 6日(木)、14日(金)、23日(日) |

| 12月 | 1日(月)、9日(火)、17日(水)、24日(水) |

関連:不成就日とは?2025年はいつ?大安と重なった日はどうなるの?

2025年の己巳の日と不成就日が重なる日は、3月1日(土)です。

最後にもう一度、2025年の己巳の日のカレンダーと一粒万倍日、不成就日が重なる日を載せておきます。

- 3月1日(土)・・・不成就日が重なる

- 4月30日(水)

- 6月29日(日)・・・一粒万倍日が重なる

- 8月28日(木)

- 10月27日(月)

- 12月26日(金)

上神明天祖神社(蛇窪大明神)の御朱印

己巳の日がどういうものかわかりましたね。

金運UPを願う人は、60日ごとに巡ってくるチャンスを逃さないようにしたいですね!

白蛇伝説のある東京の上神明天祖神社(蛇窪大明神)では、己巳の日限定の御朱印をいただけるので、大勢の人で賑わうそうですよ。

御朱印は、神社やお寺を参拝・参詣した証として授けられるもので、神社やお寺の名称や、ご本尊の名称、日付などが墨で書かれ、朱印が押されます。

御朱印は神仏とご縁を結んだ証でもありますから、財運の神様である弁財天や白蛇とのご縁を粗末にしないよう、大切に保管しておきましょう。

関連:【2025年】財布の購入・使い始めにいい日と時間はいつ?寅の日と巳の日どっち?

関連:【2025年1月~12月】宝くじを買うと良い日・買ってはいけない日はいつ?時間帯と方角

関連:【2025年カレンダー】寅の日とは?やるといいこと・やってはいけないこと

関連:御朱印の意味と御朱印帳の記入の順番とは?裏はどちらから?

コメント