japanculture– Author –

-

さっぽろ雪まつりの歴史と2026年の日程!雪像取り壊しが人気!?

毎年2月開催される「さっぽろ雪まつり」ですが国内外から毎年200万人もの観光客が訪れるそうです。 雪まつりではいろいろな団体が雪像を作り、夜にはライトアップもされて盛り上がりますが、このさっぽろ雪まつりの歴史とはどういうものなのでしょ... -

受験生必見!合格祈願 願掛けグッズ・お菓子・食べ物の意味

受験が近づくとどれだけ勉強しても不安になってしまう受験生も多いと思いますが、そういうときは神頼み!という人もいるかもしれません。 また、受験生を励ましたい!応援したい!という家族や友人のみなさんもいることでしょう。 今回は、受験生必見の願... -

尺貫法の単位と換算一覧!面積・長さ・距離・体積・重さ

何かを測るときの単位といえば普通「メートル」や「キログラム」という単位を使いますよね。 しかし、それ以外にも一斗缶(いっとかん)や一升瓶(いっしょうびん)のように「一斗」や「一升」という単位を使うこともありますよね? また、昔話の一寸法師... -

大寒とは?2026年はいつ?大寒卵って何?読み方と意味

天気予報などで「大寒(だいかん)」という言葉を聞くと一年で一番寒い日なんなだと思う方も多いのではないでしょうか? しかし、一日ごとの平均気温の統計を見ていくと、どうもそういうわけではないようです。 今回は、大寒についてわかりやすく解説しま... -

【2026年】成人式はいつ・何をする?年齢は何歳?行かないと後悔する?

「成人式」に主役として参加できるのは人生で一度きりです。 この日のために、振袖やスーツを準備し、朝早くから着付けやヘアメイクをしてもらうという方も多いのではないでしょうか? また、逆に参加されないという方、行こうかどうか迷っている方も多い... -

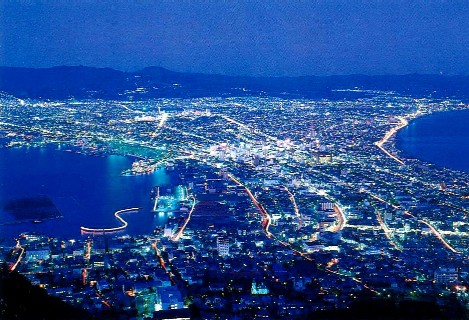

【日本三大!】花火・夜景・祭り・温泉・うどん・庭園・がっかり・桜・滝など

「日本三大○○」といえばどんなものを思い浮かべますか? 景色や食べ物、観光地やイベントなど、さまざまなものがありますね。 日本三大○○を旅行の目的にしている人も多くいらっしゃるようですよ。 そもそも日本三大○○はどうやって決められているのでしょう... -

「春一番」の意味とは?春二番はあるの?吹かない年があるって本当?

寒い冬から春へと移り変わる時期、「春一番が吹きました」と天気予報で聞いたことがあるのではないでしょうか? 春一番と聞くと「春がすぐそこまで来ている」と感じる方も多いかもしれません。 では、春一番とはどういう意味なのでしょうか? 一番... -

「旧正月」とは?2026年はいつ?中国・台湾・韓国・ベトナムのお正月

日本ではあまり馴染みのない「旧正月」ですが、毎年2月ごろになると旧正月ということで中国からの観光客が大勢来日してニュースになりますね。 実は、日本以外のアジアの国々では旧正月を盛大にお祝いしているようです。 そんな旧正月ですが一体どういうも... -

「見ざる聞かざる言わざる」三猿の意味と由来とは?本当は四猿?

「見ざる聞かざる言わざる」ということわざを一度は聞いたことがありますよね。 三匹の猿が、それぞれ目、耳、口を両手でふさいでいる彫刻や置物は有名です。 「見ざる聞かざる言わざる」三匹の猿のことを三猿いいますが、意味をご存じでないという方も多... -

獅子舞の意味や由来とは?頭を噛むのはなぜ?

お正月やお祭り、おめでたい日など色々なところで目にする「獅子舞」 獅子舞は、周りにいる人たちの頭を噛んでいきます。それが怖くて泣いてしまう子どもも多いようですが・・・ 獅子舞が頭を噛むのは一体どうしてなのでしょうか? 今回は獅子舞の意味や由... -

【2026年】「大祓」はいつ?意味と由来とは?「茅の輪くぐり」の作法やくぐり方

みなさんは「大祓」という行事があるのをご存知ですか? 「大祓」ではなく、「茅の輪くぐり」という言葉を聞くとピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。 今回は、大祓の時期や行事の内容、茅の輪くぐりについてわかりやすく解説します。 茅の輪くぐり... -

福袋の由来と意味とは?日本の福袋の歴史はいつから始まった?返品はできるの?

お正月になると、さまざまなお店が「福袋」を販売しますね。 福袋が楽しみで毎年購入する方もいらっしゃると思いますが、どのような意味と由来があり、いつごろから始まったのでしょうか? また、福袋は返品できるのでしょうか? 今回は、福袋についてわか...