秋に行われる宮中祭祀(きゅうちゅうさいし・天皇陛下が国家と国民の安寧と繁栄を祈って神や祖先をまつること)の中に、「神嘗祭」と「新嘗祭」というお祭りがあります。

この字面が大変良く似た2つのお祭りは、日本人にとってもっとも馴染みの深い食べ物である「お米」に関係する行事です。

それぞれ一体どのようなもので、いつ行われるのでしょうか?

「神嘗祭」と「新嘗祭」の意味や違い、歴史についてわかりやすく解説します。

神嘗祭とは?

神嘗祭の読み方は「かんなめさい」です。

ほかに

「かんなめのまつり」

「かんにえのまつり」

とも読みます。

「神嘗祭」の「神」は神様を、「嘗」には食べ物でもてなすという意味があります。

その年の最初に収穫された稲穂である「新穀(しんこく)」を伊勢神宮に祀られている天照大御神(あまてらすおおみかみ)にお供えし、収穫に感謝するお祭りです。

新穀は「初穂(はつほ)」ともいい、その年に初めて実った稲穂を指します。

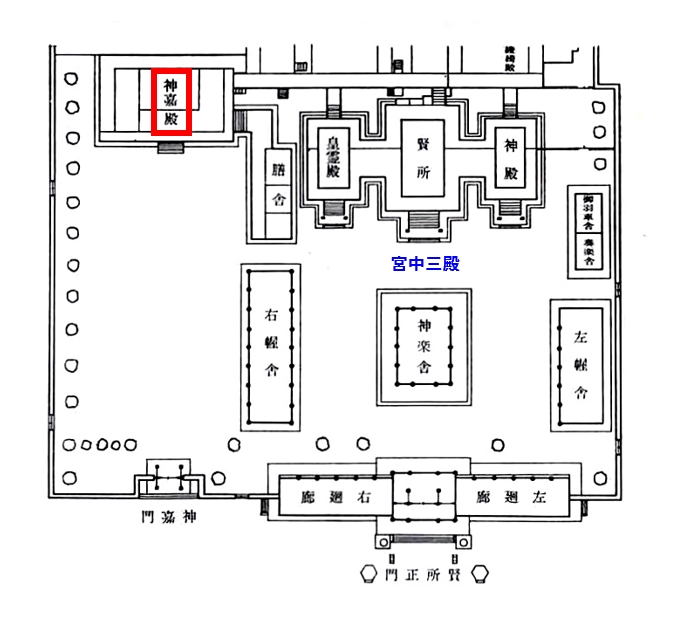

神嘗祭は宮中祭祀でもあり、天皇陛下は皇居内にある宮中三殿の賢所(かしこどころ)に新穀をお供えになり、神嘉殿(しんかでん)で伊勢神宮を御遥拝(ごようはい)されます。

御遥拝とは、はるか遠く離れた場所から神仏を拝むという意味です。

宮中三殿

宮中三殿とは、神道の神を祀る、賢所(かしこどころ)、皇霊殿(こうれいでん)、神殿(しんでん)の総称です。

宮中三殿に付属して構内に神嘉殿があります。

宮中三殿と神嘉殿

神嘗祭は日本神話で天照大御神が、天上の神々が暮らす高天原(たかまがはら・たかまのはら)で新穀を食されたことに由来しています。

神嘗祭は、毎年10月17日に伊勢神宮で執り行われ、伊勢神宮で行われるお祭りの中でも最も重要なものとされています。

外部リンク:伊勢神宮|神嘗祭

神嘗祭は西暦721年に始まったといわれています。

もともとは旧暦の9月17日に行われていましたが明治5年(1872年)に旧暦から新暦に変わった時、日付をそのまま引き継いで9月17日に行われるようになりました。

しかし、旧暦と新暦では1か月ほどのズレがあるため、9月17日では稲穂の成長が不十分の時期ということもあり、明治12年(1879年)に月遅れの10月17日に変更されました。

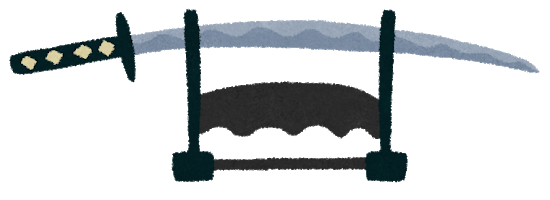

神嘗祭では、「一期一振(いちごひとふり)」という鎌倉時代(1185年~1333年)の名工粟田口吉光(あわたぐちよしみつ)によって作られた日本刀を見ることができます。

一期一振は、「御由緒物(ごゆいしょぶつ)」と呼ばれ、日本国の天皇に皇位とともに受け継がれる由緒ある宝物のことであり、三種の神器も御由緒物です。

関連:三種の神器の意味とは?どこにあるの?祀られている場所とは?

普段は非公開ですが神嘗祭の時に一般公開され、催し物に使用されます。

粟田口吉光が生涯に一振(ひとふり)だけ作った太刀だから「一期一振」と名付けられたという説や、数本作った太刀の中で最高の出来だったから「一期一振」と名付けられたという説があります。

「一期一振」は、豊臣秀吉や徳川家康など有名な人々に所有され、幕末に皇室に献上され、現在に至ります。

新嘗祭とは?

新嘗祭の読み方は「にいなめさい」です。

ほかに

「しんじょうさい」

「にいなめのまつり」

とも読みます。

新嘗の「新」は新穀(初穂)を、「嘗」は食べ物でもてなすことという意味があります。

天照大御神はじめ天神地祇(てんじんちぎ・すべての神々)にその年の新穀をお供えして、収穫を感謝するお祭りです。

宮中の神嘉殿では、天皇陛下自らがお育てになった新穀をお供えし、神々の恵みによって新穀を得たことに感謝したあと、天皇陛下自らも新穀をお召し上がりになります。

日本神話では、天皇陛下は天照大御神の子孫であり、国に恵みをもたらす豊穣の力を天照大御神から受け継いでいると言われています。

そのため、天皇陛下自らが新穀をお召し上がりになることで新たな力を得て、翌年の豊穣を約束する意味があるといわれています。

皇極天皇

新嘗祭の起源がいつなのかは特定されていませんが、日本書紀によると「飛鳥時代の皇極天皇(こうぎょくてんのう・在位642-645)の時代に始まった」と伝えられており、万葉集(759年)には新嘗祭にまつわる和歌もいくつか存在します。

新嘗祭は毎年11月23日に行われる宮中祭祀であり、宮中祭祀の中でも最も重要なものとされています。

関連:【2026年】天皇陛下の正月祭祀「四方拝」の意味とは?やり方や呪文とは?

もともと「新嘗祭」は、旧暦の11月の2回目の「卯(う)の日」に行われていました。

「卯の日」というのは、毎年の十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)と同じように、日にちにも十二支が割り当てられており、「卯」に当たる日のことです。

カレンダーによっては、「大安」などの記述と共に書き込んでいる場合もあります。

明治になり新暦が導入された際、旧暦の「新嘗祭」の日付(11月の2回目の「卯の日」)を新暦の日付に直すと翌年1月になってしまい「今年の収穫に感謝する」という意義にそぐわなくなってしまいました。

そこで、新暦の11月の2回目の「卯の日」に行うこととし、それがたまたま11月23日だったので、それ以降この日に行われるようになりました。

もともと「新嘗祭」は祭日だったのですが、第二次世界大戦後、GHQによって国家神道の色が強い「新嘗祭」という祭日を排除し、別の名前の祝日にするよう提案があり、天皇の国事行為という要素を取り除き改めて祝日にしたのが「勤労感謝の日」です。

「勤労感謝の日」には「勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日」という意味があります。

新嘗祭も、その年の勤労によってもたらされた収穫を祝い感謝する日ですから本来の意味は変わらないのですね。

関連:勤労感謝の日の意味や由来とは?2026年おすすめイベント情報

2026年はいつ?

神嘗祭は2026年10月17日(土)です。

新嘗祭は2026年11月23日(月)です。

神嘗祭と新嘗祭の違いとは?

どちらも収穫に感謝するお祭りで、内容が同じように見えますが違いもあります。

神嘗祭、新嘗祭を要約すると以下のようになります。

神嘗祭

神嘗祭は、毎年10月17日に執り行われます。

伊勢神宮で最も重要なお祭りとされており、その年の新穀を天照大御神にお供えして、収穫に感謝するお祭りです。

また、天皇陛下は皇居にある宮中三殿の賢所に新穀をお供えになり、神嘉殿から伊勢神宮を御遥拝されます。

新嘗祭

新嘗祭は、毎年11月23日に執り行われます。

宮中祭祀の中で最も重要なものとされており、天皇陛下は天照大御神はじめ天神地祇にその年の新穀をお供えし、収穫に感謝したあと、天皇陛下自らも新穀をお召し上がりになります。

いかがでしたでしょうか?

新嘗祭から勤労感謝の日へと変更されましたが、新嘗祭は現在も行われているのですね。

神嘗祭も新嘗祭も、宮中行事、神事であることから、われわれ一般人にはあまり馴染みのない行事のように思ってしまいますが、古来より日本では稲作が生活の基本になっていましたので、日本各地で新穀の収穫を祝い感謝する「収穫祭」や神社では「秋季大祭」が行われています。

収穫を祝い感謝する気持ちは日本人の心の中に根付いているものなのでしょう。

新穀(新米)をいただくときは、古来より続く伝統ある行事を思い出してみてはいかがでしょうか。

関連:【2026年】祈年祭はいつ?読み方と意味とは?新嘗祭との違い

関連:大嘗祭の意味とは?新嘗祭との違いとは?日程は?祝日になるの?

コメント

コメント一覧 (5件)

亥の子の行事が平安時代に中国より伝わり、五穀豊穣・無病息災・子孫繁栄を願って、宮中の行事として、新穀の収穫を祝い、亥の子餅を作り神にお供えし自らも食していましたが、この宮中行事が廻りまわって、神嘗祭・新嘗祭になったのではないでしょうか?。内容が通じるところがあるようです。

なお亥の子の行事は、宮中行事が一般に普及し、西日本に多く11月の亥の日に行われています。

コメントをいただきありがとうございます。日本の年中行事には中国をルーツにしたものが多く、同じルーツだったものが亥の子、新嘗祭・神嘗祭という形で定着したのかもしれませんね。大変貴重な情報ありがとうございました。

とてもよくわかる語説明ありがとうございました。

日本に住んでいるとこの日はどこに行こうか何をしようかと考えることが多く本来の新嘗祭のことについてきちんと知ろうと思うことがなかったのですがアメリカに住んでみると、意外自分の国のことを知らないことに気づき始めました。特に今ゲームをする若者はアマテラスや名刀小烏丸などを知っていておどろきました。

海の向こうの人が知っていて自分の国のことを知らないのも恥ずかしい気になりました。また世界は狭くなっていることを実感しました。

日本文化を紹介する仕事をしています(作りました)が、まだまだ知らないことも多くまたこちらのサイトにお邪魔させて下さい。

こちらの記事私のブログでリンクを張らせていただきご紹介させていただきました。お知らせしてお礼申し上げます。

日本文化については私も勉強中ですが、知れば知るほどその奥深さを実感しております。

もっとお役に立てるような記事を書けるよう日々精進していきたいと思っております。

コメントどうもありがとうございました。