japanculture– Author –

-

【2026-2027年】年末年始の郵便局の営業日はいつ?窓口・配達・ATM

年末年始休暇ですが、郵便局の営業日はどうなっているのでしょう? 「お正月でも窓口は開いている?」 「配達はしてくれる?」 「ATMは使えるの?」 今回は、年末年始休暇中の郵便局の営業について解説します。 2026年~2027年の年末年始休暇とは? まず、... -

十方暮の意味とは?2026年十方暮の始まりと終わりの日はいつ?

歴注(れきちゅう)とは、カレンダーに書かれた日時や方位などの吉凶、大安や仏滅などその日の運勢が書かれた注意事項のようなもののことです。 その暦注のひとつに「十方暮」というものがあるのですが、どのようなものかご存知ですか? 今回は「十方暮」... -

女性宮家とは?女性宮家創設の必要性と「女性天皇・女系天皇」の違いとは?

ここ数年、よく「女性宮家」の話題が出ていますよね。 女性宮家だけでなく、「女性天皇」や「女系天皇」という言葉も、よく見聞きするようになりましたが、それぞれどのようなものなのかご存知ですか? 今回は、「女性宮家」の意味や女性宮家創設の必要性... -

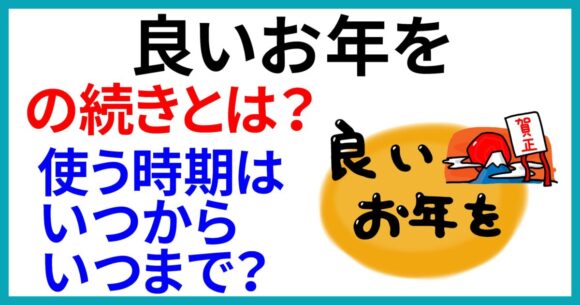

「良いお年を」の続きとは?使う時期はいつからいつまで?

「年内に会うのは最後かな?」と思う相手には「良いお年を!」と言って別れる人も多いと思うのですが、「良いお年を」には続きがあるのでしょうか? また、年内に会うのが最後といっても使う時期は決まっているのでしょうか? 今回は「良いお年を」の続き... -

「三伏」の意味とは?2026年はいつからいつまで?季語「三伏」を使った俳句

日本では、一年のある時期をいろいろな言葉で表現しますが、今回紹介する「三伏」もある時期を表しています。 三伏は手紙などの季節の挨拶に用いられることがありますので、見聞きしたことがある人もいらっしゃるかもしれません。 三伏にはどのように意味... -

2026年クリスマスツリーを出す日・片付ける日はいつ?ツリーの飾りの意味とは?

10月31日のハロウィンが終わると、世の中はクリスマスの雰囲気が漂い始めます。 テレビCMからクリスマスソングが聞こえてきたり、街中がクリスマスの装飾でキラキラし始めたりして「今年もクリスマスの時期なのね」とワクワクしますよね。 クリスマスツリ... -

「三寒四温」の逆(反対語)とは?秋の時期に使う言葉は何?

日本には、気候を表す言葉がたくさんあります。 「三寒四温」もそのひとつで、冬の終わりから春にかけて天気予報などで頻繁に見聞きするようになります。 三寒四温は、冬から春にかけて暖かくなるときに使いますが、逆に秋から冬にかけて、秋が深まって寒... -

日本の最高位の神様!一番偉い神様は誰?

日本には八百万(やおよろず)の神々がいらっしゃいます。 八百万には、「非常にたくさん・無限の」という意味があり、日本には数えきれないほど多くの神様がいらっしゃるということです。 日本人は、トイレの神様とか、台所の神様、火の神様、水の神様な... -

皇室の「お印」とは?決め方は?お印一覧

皇室の方々には「お印」というものがあるのをご存知ですか? ご誕生になられた時からおひとりおひとりに「お印」が決められ、いろいろなところで用いられているそうですが、どのようなものなのでしょうか? 私たち一般国民が目にすることはないのかな?と... -

日本のラーメンの起源と歴史とは?中国のラーメンとの違いは?

日本には数えきれないほどラーメン屋さんがありますよね。 各地にご当地のラーメンがあり、その土地のラーメンを食べるために旅行をするという人もいるほどです。 今回は日本人が大好きなラーメンの起源や歴史、中国のラーメンとの違いなどについてわかり... -

天皇陛下の国籍は?戸籍や住民票、パスポート、運転免許証はあるの?

私たち日本人には国籍や戸籍があり、住民票があり、パスポートを持つことができます。 では、日本人にとって特別な存在であり、国民の象徴とされる天皇陛下は国籍や戸籍、住民票などをお持ちなのでしょうか? 今回は、天皇陛下の国籍や戸籍、住民票、パス... -

旧宮家とは?復活の話が出ているのはなぜ?

「旧宮家の復活をしてはどうか?」という意見は以前からあったようですが、今上天皇(現在の天皇陛下)が即位されてからはその意見がより強まったように感じます。 なぜ旧宮家を復活させようという話が出ているのでしょうか? 復活させることでなにが起こ...