japanculture– Author –

-

南蛮漬けやチキン南蛮、鴨南蛮の「南蛮」の意味とは?

家庭でも手軽に作れる「南蛮漬け」、宮崎県名物の「チキン南蛮」、そば屋さんでお馴染みの「鴨南蛮」。 食材も調理方法も異りますが、すべて「南蛮」が入ります。 これらの料理に共通する「南蛮」にはどのような意味があるのでしょうか? 南蛮漬け... -

お正月の期間はいつからいつまで?正月飾りはいつ片付けるの?

お正月の期間は、いつからいつまでだと思いますか? 三が日の3日間? 4日が仕事始めだということを考えると、お正月は三が日だけのような気がしますが、正月飾りは三が日を過ぎてもまだ飾っているような・・・? いろいろ疑問が浮かんできますよね。 今回... -

きんぴらごぼうの「きんぴら」の語源と意味とは?なぜきんぴらなの?

和食のおかずとして大活躍の「きんぴらごぼう」 でも・・・ごぼう以外のれんこんや人参、こんにゃくやピーマン、アスパラガスやズッキーニを「きんぴら」にすることもあります。 では「きんぴら」には、どのような意味があるのでしょうか? 今回は「きんぴ... -

九州は7県なのになぜ九州なの?語源と由来とは?

日本には、47の都道府県があります。 そのうち「九州」と呼ばれる地域には、何県ありますか? 「九州というのだから、9県だよね!」と答えるお子さんもいるかもしれませんが、9県ではありませんね。 九州は7県なのになぜ九州というのでしょうか? 「九州」... -

2019年の年間休日日数(土日祝・年末年始・お盆休み)は何日?

1年のうち、どれくらいの日数が休日なのかご存知ですか? カレンダー通りなら、土日祝日のほかに年末年始休暇やお盆休み、学校や会社によっては、創立記念日なども休日になるかもしれませんね。 2019年は、今上天皇のご退位や新天皇の即位などがあり、この... -

七五三はなぜ7歳・5歳・3歳にお参りするの?男の子と女の子で年齢が違う理由

七五三のお祝いは、7歳・5歳・3歳で、男の子と女の子でお祝いする年齢が違います。 今回は、なぜ7歳・5歳・3歳にお参りするのか、また、男女で七五三の年齢の違う理由についてわかりやすく解説します。 お子さんがいらっしゃる方は、参考にしてみてくださ... -

千歳飴の正しい食べ方とは?折ると縁起が悪い?食べきれない場合はどうする?

子供のころ七五三の時に千歳飴を食べたことがあるという人もいらっしゃると思います。 そんな千歳飴には正しい食べ方があるのでしょうか? 折ると縁起が悪かったりするのでしょうか? 食べきれない場合はどうすればいいのでしょうか? 今回は、千歳飴の食... -

七五三に千歳飴を食べるのはなぜ?その由来とは?千歳飴が長い理由と色の意味

七五三では、子どもたちが「千歳飴」を食べますが、それにはどのような理由があるのでしょうか? また、千歳飴の由来とはどのようなものなのでしょうか? 千歳飴が長い理由や色の意味、金太郎飴との違いなどについてわかりやすく解説します。 七五... -

【2026年】「涅槃会」の意味とは?いつ行われるの?団子を撒くのはなぜ?

仏教行事のひとつに「涅槃会」というものがあります。 仏教行事の中でもとても重要なものの中のひとつです。 今回は「涅槃会」の意味や、いつ行われるかなどについてご紹介します。 また、団子を撒く意味や団子の色の意味についても解説しますね! ... -

将棋の日2026年はいつ?意味と由来とは?イベント情報

みなさんは将棋を指しますか? 藤井聡太さんの影響で、最近になって将棋を始めた人もいるかもしれませんね。 また、将棋を指したことがなくても、将棋の駒を使って「はさみ将棋」や「やまくずし(将棋崩しともいう)」をして子どものころに遊んだことがあ... -

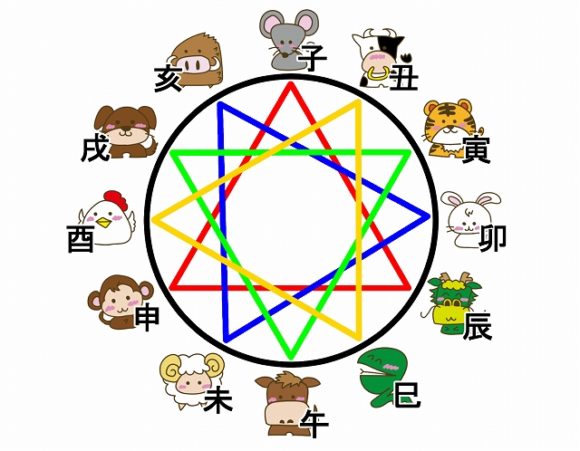

干支の性格と特徴とは?相性の良い干支、悪い干支は?

男女の相性だけではなく、親子・兄弟・同僚・上司など、相性が気になりませんか? 相手との相性を占う時に、血液型や星座を気にする人がいるように、干支にも相性の良い干支、悪い干支があります。 今回は、干支の性格や特徴、相性についてご紹介します。 ... -

【2025年】「成道会」の意味とは?いつ行われるの?食べ物は何?

仏教の行事はたくさんありますが、みなさんは何を思い浮かべますか? お釈迦様のお誕生日である4月8日の花祭り、ご先祖様が戻ってくるといわれる7月や8月のお盆、大晦日の除夜の鐘も仏教の行事ですね。 では「成道会」をご存知でしょうか? 今回は成道会に...